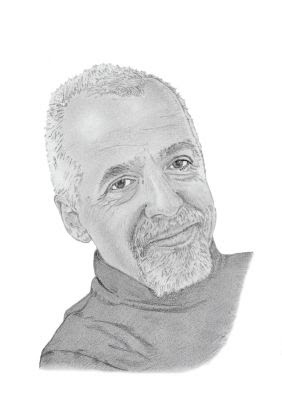

Por Paulo Coelho

El Alquimista

Sin perder la fe

“Los dos se arrodillaron y rezaron. Uno era musulmán; el otro era católico. Cada uno le rezó a su Dios, que siempre ha sido el mismo Él, aunque las personas hayan insistido en ponerle nombres diferentes”.

Nada más llegar a Marrakech, el misionero decidió que pasearía todas las mañanas por el desierto que comenzaba al borde de la ciudad. En su primera caminata, se fijó en un hombre que estaba tumbado en la arena, con una mano acariciando el suelo, y con la oreja en la tierra.

“Está loco”, dijo. Pero la escena se repetía a diario y, al cabo de un mes, intrigado ante aquel extraño comportamiento, resolvió abordar finalmente al extraño. Con mucha dificultad, ya que aún no hablaba bien el árabe, se arrodilló a su lado y le preguntó:

-¿Qué haces?

-Le hago compañía al desierto, y lo consuelo de su soledad y de sus lágrimas.

-No sabía que pudiese llorar.

-Llora todos los días, pues sueña con serle un día útil al hombre transformándose en un inmenso jardín en el que puedan cultivarse cereales, flores y carneros.

-Dile entonces al desierto que ya está cumpliendo bien su misión –comentó el misionero–, pues cada vez que paseo por aquí, comprendo la verdadera dimensión del ser humano al ver, frente a este gran espacio, lo pequeños que somos ante Dios.

–Cuando miro a sus arenas, imagino los millones de personas que hay en el mundo, que fueron engendradas iguales, pero que no siempre son tratadas con la misma justicia por el mundo.

Sus montañas me ayudan a meditar. Al ver el sol saliendo por el horizonte, mi alma se llena de alegría, y me aproximo al Creador.

El misionero dejó al hombre, y retornó a sus quehaceres diarios. Cuál no sería su sorpresa cuando, a la mañana siguiente, encontró al hombre en el mismo lugar, y en la misma posición.

-¿Le comentaste al desierto lo que te dije? –preguntó.

El hombre asintió con la cabeza.

-¿Y aún así él sigue llorando?

-Escucho cada uno de sus sollozos. Ahora llora porque pasaron miles de años creyendo que era un inútil, y desperdició su tiempo blasfemando contra Dios y su destino.

–En ese caso, cuéntale que el ser humano, a pesar de tener una vida mucho más corta, también pasa muchos de sus días pensando que es inútil. Raramente descubre la razón de su destino, y piensa que Dios fue injusto con él. Cuando llega el momento en que, por fin, algún acontecimiento le muestra por qué vino al mundo, le parece que es demasiado tarde para cambiar de vida, y continúa sufriendo. Y, al igual que el desierto, se culpa por todo el tiempo que perdió.

-No sé si el desierto escuchará –dijo el hombre–. Está acostumbrado al dolor, y no consigue ver las cosas de otra manera.

-Entonces vamos a hacer lo que siempre hago cuando siento que las personas han perdido la esperanza: vamos a rezar.

Los dos se arrodillaron y rezaron. Uno se volvió en dirección a la Meca porque era musulmán; el otro juntó las manos en posición orante, pues era católico. Cada uno le rezó a su Dios, que siempre ha sido el mismo Él, aunque las personas hayan insistido en ponerle nombres diferentes.

Al día siguiente, cuando el misionero emprendió su caminata matinal, el hombre ya no se encontraba donde siempre. En el lugar donde solía abrazar a la arena, el suelo parecía mojado, pues allí había surgido una pequeña fuente. Durante los meses siguientes, esta fuente creció, y los habitantes construyeron un pozo allí. Los beduinos lo llaman el Pozo de las Lágrimas del Desierto. Dicen que todo aquel que beba de su agua, logrará transformar el motivo de su sufrimiento en la razón de su alegría; y acabará encontrando su verdadero destino.

Dibujo de: Chris Greenwood

Texto retirado de: La Revista

No hay comentarios:

Publicar un comentario